2024

06.17

06.17

建て方や暮らしの工夫で、湿気を減らす

湿気対策のキーポイントは風通しの良さ、とくに床下や浴室には配慮が必要です。

住まい全体を見まわしたとき、どこが湿気のこもりやすい場所なのか。

まず第一に考えられるのが、地面に接した地盤面、つまり床下ということになります。

実際に、東洋大学の土屋喬夫氏の研究では、床下の地盤面1平方メートル当たり、1時間に10グラム程度の水蒸気が発生していることが明らかになっています。これを1階床面積が25坪の住まいに当てはめてみると、なんと 1日に20リットル、一升瓶にして11本強もの水蒸気が発生している計算になります。

床下と言えば、住まいを支えている基礎部分であり、土台です。湿気が腐れの一大要因であるとなれば、これは放ってはおけない問題。

まずは、この地盤面の水蒸気の発生を抑えるとともに、発生した水蒸気を速やかに放出するための風通しを確保することが欠かせません。

次に思い浮かぶのが、浴室です。入浴中などであれば窓を開けるわけにもいかず、浴室内は水蒸気でいっぱいの状態になります。 この水蒸気は、通常の雨粒の250万分の1 という超徴粒子なため難なく天井や壁を通り抜け、天井の上の小屋空間や外壁と室内側の壁との間の内壁空洞へと入り、木材を腐らせる原因となります。

防水施工ではなく、換気機能を備えた防湿施工を施す。これが、浴室の湿気対策の基本と言えるでしょう。

断熱材の種類やその施工方法などにより、住まいの大敵である内部結露は防げます。

風通しの良さが湿気対策のキーポイントですが、住まいの寿命を縮める内部結露対策にも、風通しが大きな効果を発揮します。

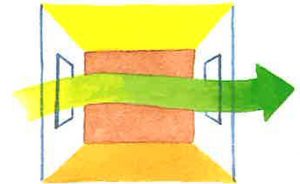

一般に在来軸組工法による木造住宅には、床下空間や小屋空間に加え、内壁空洞、また部屋と部屋との間の間仕切り壁空洞、 1階の天井と2階の床の間のふところ空間があります。この見えない空間をつなげることができれば、空気の流れる道が確保され、風通しが期待できます。

この風通しにより、それぞれの空間はつねに空気の流れにさらされることとなり、内部結露の発生が抑えられるというわけです。

しかし、このせっかくの「風の道」も、現代の住まいでは省エネルギーの名のもとに普及した断熱材(グラスウール)により埋め尽くされています。しかも、そのグラスウール自体が施工中の雨、木材の水分、外の湿気を吸い込んでしまう危険性が高く、住まいが完成してしまえば、その湿気や水分を抜く方法はほとんどありません。

そこで考えたいのが、断熱材の選び方やその施工方法。例えば、吸湿性のほとんどない硬質発泡ウレタンボードを使い、「風の道」をふさがない工法で隙間なく覆うことができれば、風通しが確保され、結露に強い住まいが可能になります。

湿気に強い部材選びや設計方法をはじめ、生活で発生する湿気への配慮も大切です。

基礎は鉄筋コンクリートの布基礎へ、外壁は呼吸しないモルタルやサイディングへ、窓は気密性優先のアルミサッシへ、室内の壁はビニールクロスへ。現代の住まいは、すべてが湿気に弱い方向へと進んでいます。

こうした傾向に歯止めをかけるには、湿気に対するきめ細かな工夫と配慮が欠かせません。

例えば、住まいに使用する構造材や部材選びもその一つ。十分に乾燥した構造材を選ぶ、フシがあっても天然の木材を使う、床・壁・天井は木材で構成する、壁紙などは吸放湿性のある布製を使用する、窓はペアガラスを使いその内側は木製サッシにする、といった具合です。

また、生活の中で発生する湿気については、調理の煮炊きや部屋の中に洗濯物を干すなどは、室内に湿気を撒き散らす原因として容易に想像できるところです。

しかし、洗濯乾燥機が衣類の水分の約半分を湿気として室内に放出している、観葉植物や熱帯魚の水槽、開放型の石油ストーブなどが湿気の大きな発生源であることは、意外と気づかずに生活しているのではないでしょうか。ぜひ気をつけたいものです。

『自然素材と流れる空気の家』

エアサイクル東京・(株)ひらい

住所 東京都港区芝2-30-15MMSビルディング2階

電話 03-6811-5085

お問い合わせ先 https://www.passive.co.jp/contact/